園内の撮影については下記の要領で実施しております。

撮影許可が必要な場所や条件等がございますので、是非ご一読ください。

皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

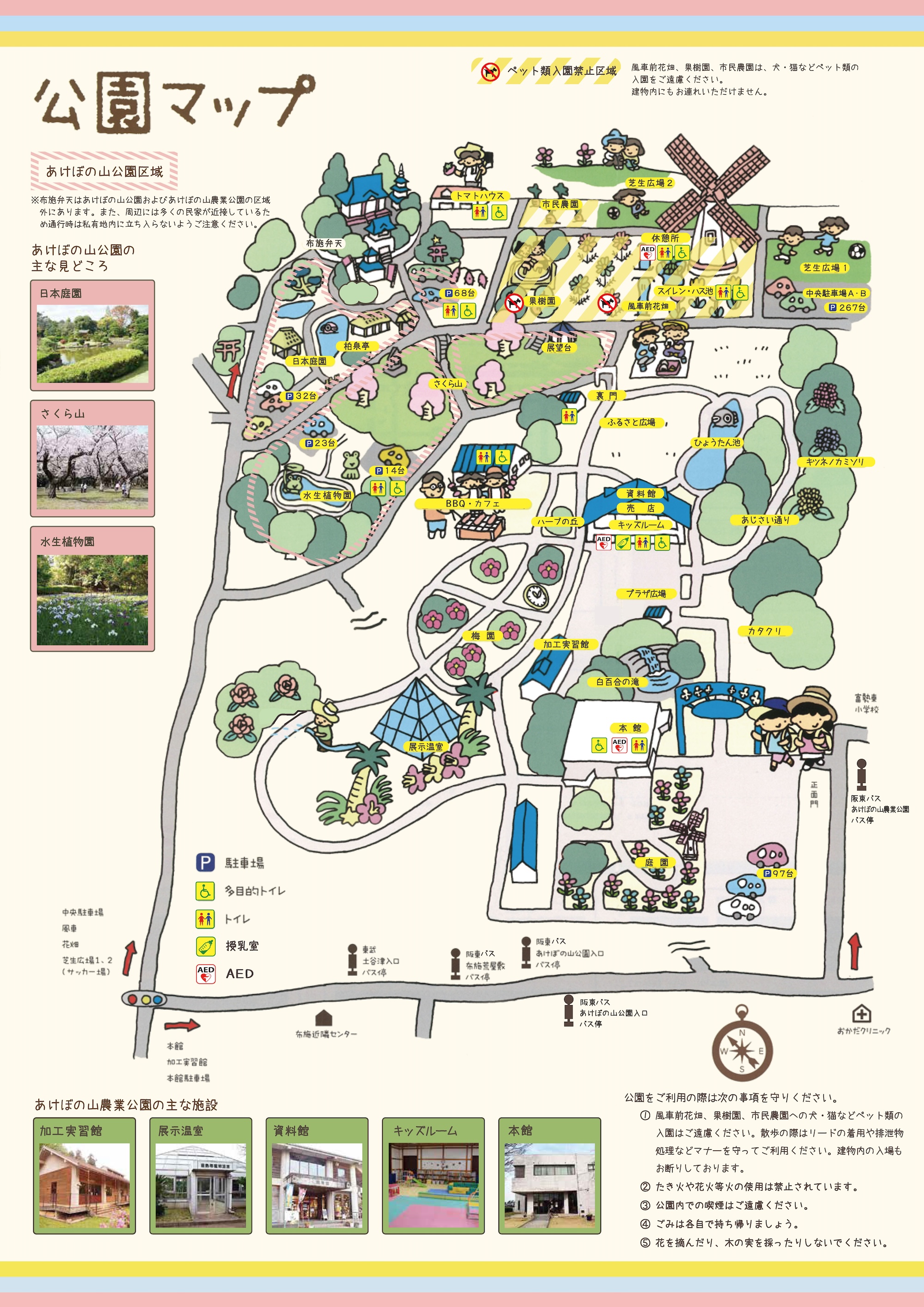

| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |

|---|---|---|---|---|---|---|

| * | 1休 | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ |

| 7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ |

| 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ |

| 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ |

| 28○ | 29○ | 30○ | * | * | * | * |

2024年03月31日更新

○: 開園日(9:00~17:00) ★: イベント・講座 臨: 臨時休園 休: 休園